Produkte filtern

Fachzeitschriften

Hier finden Sie alte und aktuelle Ausgaben der durch den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung (BVAG) publizierten Fachzeitschrift ALFA-Forum (1985-1997 Alfa-Rundbrief). Mitglieder des BVAG erhalten die aktuellen Ausgaben der zwei Mal jährlich erscheinenden Fachzeitschrift kostenlos und haben digitalen Zugriff auf alte Ausgaben.

ALFA-Forum 108 (2025)

Mit der 108. Ausgabe des ALFA-Forums rücken wir einen Schwerpunkt in den Mittelpunkt, der die Grundbildungspraxis unmittelbar betrifft: „Wie lernt man eigentlich? Impulse für die Grundbildungspraxis“. Im Zentrum steht die Frage, wie Lernprozesse bei gering literalisierten Erwachsenen gut gelingen können – aus Sicht von Lernenden, Selbsthilfegruppen, Lernbotschafter:innen und Fachkräften. Die Beiträge laden dazu ein, Lernen als biografisch geprägt und zugleich gestaltbar zu verstehen, und geben vielfältige Anregungen für Kurse, Beratung und Bildungsarbeit. Den Auftakt macht die Rubrik „Standpunkte“ mit Stimmen der ABC-Selbsthilfegruppe Oldenburg. Lernende berichten, was ihnen beim Lesen- und Schreibenlernen hilft, welche Lernumgebungen sie brauchen und wie Alltagsmedien – digital wie analog – dabei unterstützen. Deutlich wird: Motivation, Ruhe, passende Materialien und gegenseitige Stärkung sind zentrale Gelingensbedingungen. Im Themenschwerpunkt folgen vertiefende Beiträge zu unterschiedlichen Zugängen: von „Lernen lernen“ und Selbstwirksamkeit als Schlüssel in Grundbildungskursen über Impulse aus der Integrativen Lerntherapie bis hin zu politischen Lernräumen. Ein Beitrag zeigt, wie Lernausflüge etwa in Bibliotheken oder kulturelle Orte Sinne aktivieren, Teilhabe fördern und komplexe Themen in einfacher Sprache zugänglich machen können. Auch „Didaktik und Methodik“ bleibt nah an der Praxis: Vorgestellt wird unter anderem, wie Bilderbücher im niedrigschwelligen Sprachunterricht eingesetzt werden können – mit konkreten Bausteinen, die Erzählen, Schreiben und gemeinsames Bildverstehen verbinden. Außerhalb des Schwerpunktes finden sich Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Projekte: Berichte zum Weltalphabetisierungstag 2025 in Sachsen, zu den „vhs-Lerntreffs im Quartier“ sowie ein Beitrag zur gemeinsamen Literalisierung von Teilnehmenden mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache. Ergänzend wird ein integratives Beratungs- und Qualifizierungskonzept zur Professionalisierung von Lehrenden und Programmplanenden vorgestellt. Als „Gesicht der Grundbildung“ lernen Sie Prof. Dr. Cordula Löffler kennen. Im Interview spricht sie über Professionalisierung, verlässliche Strukturen und warum es dauerhaft stabile Grundbildungszentren mit qualifiziertem Personal braucht. Abgerundet wird das Heft durch Verbandsnachrichten, Rückblicke und Hinweise auf neue Materialien. Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre mit vielen Ideen für Lernbegleitung, Kursgestaltung und professionelle Grundbildungsarbeit!

ALFA-Forum 107 (2025)

Mit der 107. Ausgabe des ALFA-Forums haben wir den Schwerpunkt auf ein Thema gelegt, das man schwerlich in einem Heft vollumfänglich behandeln kann. Umso mehr freut uns, dass eine sehr vielseitige, perspektivenreiche Ausgabe zum Thema „Digitale Grundbildung und digital grundbilden“ entstanden ist. Das Begriffspaar stellt heraus, dass der Umgang mit der digitalen Welt einer spezifischen Grundbildung bedarf und dass man in einer digitalen Umgebung Grundbildung vermitteln kann. „Digitale Grundbildung“ macht das Digitale zum Gegenstand des Grundbildungsangebots: Wie nutze ich digitale Geräte? Wie recherchiere und bewerte ich Inhalte? Wie kommuniziere ich digital? Wie darf ich Inhalte aus dem Internet weiterverwenden? Wie schütze ich mich vor Betrug? Wie löse ich technische Probleme? Im Sinne des Literacy-Begriffes geht es dabei immer um eine erfolgreiche Teilhabe in der Gesellschaft für den einzelnen Menschen. „Digital grundbilden“ fragt nach den Medien, die im Lese- und Schreibkurs beziehungsweise im Grundbildungsangebot genutzt werden: Wird dort eher mit Flipchart, Stift und Papier gelernt, oder auch mithilfe von Smartboard, Smartphone und Computer? Zu beiden Aspekten finden Sie in diesem ALFA-Forum lesenswerte Beiträge und viele Anregungen für Ihre Arbeit. Sie finden in dieser Ausgabe Erfahrungsberichte aus der Praxis zu unserem Schwerpunktthema aus Grundbildungskursen (Pohl, Weber, Eisenmeier), aus der Selbsthilfegruppe Oldenburg, von Lernbotschafter Danny Capek und den Lernbotschafterinnen Ute Holschumacher und Martina Rubbel. Außerdem finden Sie einen Orientierungsrahmen zum Einsatz digitaler Medien (Langer/Koppel) in dieser Ausgabe. In den weiteren Beiträgen werden Erfahrungen und Ergebnisse aus Projekten der AlphaDekade geteilt: Sie erfahren etwas über die Produktdatenbank Alphabetisierung und Grundbildung (Winkens), über Erfahrungen mit digitaler Grundbildung in Betrieben (Frey), über die Lernplattform Alpha Element{+} (Graf) und spielerisches Lernen mit Serious Games (Crocco et al.). Sie erwartet außerdem ein Bericht zum Fachtag Smarter Lernen, der im November in Stuttgart stattgefunden hat (Podlech/Becker). Aber auch Beiträge außerhalb unseres Themenschwerpunkts möchten wir Ihnen ans Herz legen: Jana Arbeiter stellt Ergebnisse des DRAG- Projekts zum Tätigkeitsfeld von Lehrkräften in der Alphabetisierung und Grundbildung vor und Adrian Eppel berichtet von einem Vernetzungstreffen für Lernerzeitungen, das im Oktober in Leipzig stattgefunden hat. Als Gesicht der Grundbildung stellen wir Ihnen Michael Nanz, Geschäftsführer der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd e.V., Leiter der Fachstelle für Grundbildung und Alphabetisierung Baden-Württemberg und Mitglied der Nationalen Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung, vor. Wir wünschen Ihnen interessante Anregungen und eine informative Lektüre!

ALFA Forum 106 (2024)

Liebe Leserinnen und Leser, was verstehen Sie unter „Verweisberatung“? Wir denken in diesem ALFA-Forum in zwei Richtungen, die auch in den Beiträgen sichtbar werden. Zum einen meint Verweisberatung die Beratung, die Menschen unterstützt, passende Lernangebote in der Grundbildung zu finden, zum Beispiel am ALFA-Telefon und ALFA-Mobil, in der Weiterbildungsberatung oder in anderen Beratungsstellen. Zum anderen meint Verweisberatung, Menschen im Grundbildungskurs weiterzuhelfen, die Fragen oder Problemen in anderen Lebensbereichen gegenüberstehen. Jede Woche werden im Kurs Fragen zu ganz verschiedenen Themen gestellt. Keine Frage ist unpassend; denn Lese- und Schreibfähigkeiten brauche ich für fast jede Suche nach Antworten. Wie gehe ich damit um? Manche Fragen beantworte ich oder ich zeige, wie man vorgehen kann, indem wir gemeinsam recherchieren. Zum Teil spreche ich mit Einzelnen in der Pause, manchmal versende ich Infos nachmittags; oft wird die Frage zum Unterrichtsgegenstand für alle oder es findet eine informelle Beratung zwischen den Teilnehmenden statt. Dabei gibt es Grenzen, zum Beispiel die zur Verfügung stehende Zeit und das nötige Wissen. An wen kann ich dann verweisen? Für diese „Verweisberatung“ hilft es mir, wenn ich lokal gut vernetzt bin und einen Überblick über Beratungsangebote habe. Für das ALFA-Forum haben wir einige bundesweite Institutionen und Hilfetelefone recherchiert. Zunächst aber lesen Sie zum Einstieg von praktischen Erfahrungen aus Hamburg: Leila Robel und Birgit Puck berichten aus der Weiterbildungsberatung von Arbeit und Leben DGB/VHS Hamburg e.V. und Michelle Celine Bunschoten gibt einen Überblick über die Verweisberatung im Projekt „Neu Start Arbeit“. Es erscheint außerdem der zweite Teil des Rückblicks auf 20 Jahre Öffentlichkeitsarbeit und Beratung mit dem ALFA-Mobil von Peter Hubertus und Daniel Weber. In der Rubrik „Didaktik und Methodik“ stellt Alexis Feldmeier García die Sonoritätsmethode vor: Hier finden Sie sowohl theoretischen Hintergrund als auch Praxis-Tipps. Ich habe die Idee, die Silbenstruktur mithilfe einer Hand unter dem Kinn zu verdeutlichen, direkt mit in den Kurs genommen. In den offenen Beiträgen lesen Sie zum Jubiläum der Selbsthilfegruppe Wortblind, die Würdigung zum 40. Jubiläum des BVAG in diesem Jahr, einen Beitrag über Leichte und Einfache Sprache im Journalismus, eine Rezension zum wbv-Sammelband „Neue Wege und Begegnungen in der Grundbildung und der Grundbildungsforschung“ sowie einen Text über die Rendsburger Ausstellung „Entstehung des Alphabets“. Gesicht der Grundbildung ist Lotte Ludvikova, Geschäftsleiterin des AOB e.V. in Berlin, der die Grundbildungsarbeit systematisch mit Beratung zusammendenkt. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

ALFA-Forum 105 (2024)

Liebe Leserinnen und Leser, warum kommt niemand? Dieser Frage begegnet man immer wieder. Mit Aufwand und Herzblut werden Kurse geplant und beworben; doch nur wenige Menschen nehmen das Angebot an. Woran liegt das? Der Schwerpunkt „Teilnahme an Grundbildungsangeboten: Was fördert? Was hemmt?“ thematisiert Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen, die im Rahmen der AlphaDekade gewonnen wurden. Das ALFA-Forum führt mit Beiträgen von MOVE (Stiftung Lesen), DiAnA (Universität Münster) und DRAG (Universität zu Köln/LMU München) drei Forschungsprojekte zusammen, die in den Blick genommen haben, warum Menschen nicht an Grundbildungskursen teilnehmen oder das Lernen in der Bildungseinrichtung wieder abbrechen. Die dargestellten Gründe für eine Nicht-Teilnahme oder einen Abbruch („drop-out“) sind differenziert. Um im Grundbildungsbereich mehr Menschen anzusprechen, ist Werbung deshalb nicht ausreichend. Die Beiträge geben einige Anregungen für die praktische Arbeit. Theresa Korte berichtet außerdem aus den Hamburger „Neu Start“-Projekten, die gute Erfahrungen mit aufsuchender Grundbildungsarbeit machen und ihre Angebote an individuellen Bedürfnissen ausrichten. Alle Beiträge zeigen: Es führt kein Weg daran vorbei, sich mit der Lebenswelt von (möglichen) Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu befassen und dabei manches alltägliche Denken und Handeln zu hinterfragen. Dazu sei auch die Lektüre des Magazins „weiter bilden“ 4/2022, herausgegeben vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE), zum Thema „Lebensweltorientierung“ empfohlen. Schließlich kann auch hinterfragt werden, wer überhaupt darüber befindet, dass die Kursangebote wichtig für bestimmte Menschen sind. „Woher wollen Menschen wissen, dass ich nicht genug lesen und schreiben kann? Woher wollen Menschen wissen, dass ich unglücklich bin? Schlüpf doch mal in meine Rolle“, schreibt uns eine Teilnehmerin. Auch in den weiteren Beiträgen finden Sie wertvolle Anregungen für die praktische Arbeit: zu Poesie im Grundbildungskurs (Wintzen), zur Konzeption arbeitsorientierter Grundbildung (Stops), zur Alphabetisierung mit Handlungsorientierung (Kroemer), zur Möglichkeit internationaler Reisen mit Erasmus+ (Bade, Capriz) und zu Material für die Eingangsberatung (Gyger, Lüthi, Scherrer, Schmid). Abgerundet werden die Beiträge mit einem Rückblick auf die ersten 10 von 20 Jahren ALFA-Mobil; ein Rückblick auf das zweite Jahrzehnt erwartet Sie in der Winterausgabe. Viel Freude beim Lesen!

ALFA-Forum 104 (2023)

Im persönlichen Austausch mit Programmverantwortlichen, Lehrkräften und Lernenden, unter anderem am ALFA-Mobil, ist eine interessante Sammlung an „Fragen aus der Praxis“ entstanden: Ich bin neu in der Grundbildung: Wie arbeite ich mich als Programmverantwortliche ein? An welchen Orten werbe ich gewinnbringend für Grundbildungskurse? Wer sind geeignete Partner für Kooperationen und ein lokales Grundbildungsnetzwerk? Welche Rechte habe ich als Honorarkraft und welche Möglichkeiten gibt es, meine Beschäftigungssituation zu verbessern? Wie beantworte ich typische Fragen von Passantinnen und Passanten am ALFA-Mobil? Wie kann eine Lerner-Zeitung entstehen? Wie gehe ich vor, wenn ich eine Selbsthilfegruppe gründen möchte? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Beiträge im Themenschwerpunkt. Besonders hervorheben möchte ich „Gute Arbeit auch für Honorarlehrkräfte!“ von Dr. Oliver Brüchert, Referent für Tarif- und Beamtenpolitik beim Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der einen guten Überblick über die Beschäftigungssituation von Honorarlehrkräften in der Weiterbildung gibt und konkrete Honorarforderungen der Gewerkschaft enthält. Beeindruckend ist der Erfahrungsschatz aus Oldenburg: Achim Scholz berichtet über „15 Jahre ABC-Zeitung“ und „Die ABC-Selbsthilfegruppe Oldenburg“ und liefert damit einige Impulse für das Gestalten einer sogenannten Lerner-Zeitung und die Gründung von Selbsthilfegruppen. Diese Texte und auch die Selbsthilfe-Erfahrungen von Enrico Bakán und Jutta Stobbe können gut als Gesprächsgrundlage mit in den Grundbildungskurs genommen werden. Methodische Anregungen für die Kursarbeit finden Sie im Beitrag von Dr. Alexis Feldmeier García und Dr. Marie-Anne Morand, die Hinweise zur Förderung von phonologischer Bewusstheit geben, vor allem mit Bezug zu Arabisch und Tigrinya als Erstsprachen.

ALFA-Forum Nr. 103 (2023)

Schrift gibt es im Familienalltag eine Menge: Schon mit der Geburt eines Kindes müssen Anträge auf Elterngeld und Kindergeld ausgefüllt werden. Viele Eltern suchen in Büchern und Blogs nach Antworten darauf, wann der erste Zahn kommt oder wie man ein Kind am besten beim Einschlafen begleitet. Im Laufe der Jahre lesen sie unzählige Elternbriefe und -mails. Für die Kita-Anmeldung muss ein Onlineportal bedient, für die Schuleingangsuntersuchung der Fragebogen des Gesundheitsamtes ausgefüllt werden. Familientermine werden im Kalender organisiert, Treffen mit anderen Kindern bei WhatsApp verabredet, Einkaufslisten für Windeln und Geburtstagsgeschenke angelegt, Protokolle bei Elternabenden geschrieben. Eltern wird geraten, ihren Kindern vorzulesen, um sie gut auf die Schule vorzubereiten. Studien belegen, dass die Familie für den Bildungsweg von Kindern von entscheidender Bedeutung ist. Besonders in Deutschland hängen die schulischen Erfolge stark mit dem familiären Hintergrund zusammen. Doch was ist, wenn Eltern und anderen Familienmitgliedern das Lesen und/oder Schreiben schwerfällt? In diesem ALFA-Forum begegnen Sie schon in den Überschriften der Beiträge verschiedenen Begriffen rund um Familie und Grundbildung. Das liegt daran, dass es verschiedene Ansätze gibt, die sich in ihren Zielen unterscheiden. Möchte man zum Beispiel über Familienthemen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Erwachsenenbildung gewinnen? Möchte man über Grundbildung für Erwachsene mittelfristig Kinder fördern? Wir greifen mit dem Titel „Schrift im Familienalltag: Family Literacy und Familiengrundbildung“ die zwei Hauptstränge auf.

ALFA-Forum Nr. 102 (2022)

Unser Schwerpunktthema „Professionalisierung“ hat zwei miteinander verwobene Seiten: Einerseits heißt Professionalisierung, dass die einzelne Lehrkraft das nötige Wissen und Können für ihr berufliches Handeln erwirbt – durch Aus- und Fortbildungen und ihre Erfahrungen in der Praxis. Andererseits bedeutet Professionalisierung auch, die Voraussetzungen für professionelles Arbeiten zu schaffen, indem Qualitätsstandards definiert und ein Berufsbild entwickelt werden. Unter anderem beschäftigen sich die folgenden Beiträge mit dem Schwerpunktthema: „Bei Professionalisierung tut sich sehr viel, Thema wird weiterhin im Fokus stehen“. Interview mit Dr. Roland Peter | Georg List und Marsilia Podlech Was verdienen Kursleitende in der Alphabetisierung? Über den Zusammenhang von Professionalität, Qualität von Unterricht und Honoraren | Peter Hubertus Professionalisierung von Alphabetisierungs- und Grundbildungslehrkräften | Margot Eisenmeier Digitale Tools professionell nutzen. Digitalkompetenz von Lehrkräften in Alphabetisierung und Grundbildung am Beispiel der Suchmaschine KANSAS | Kerstin Kupka und Mareike Kholin

ALFA-Forum Nr. 101 (2022)

Dieses ALFA-Forum beschäftigt sich mit dem Thema "Kreativ und spielerisch lernen". In den Beiträgen und der Übersicht "Kreativ und spielerisch lernen: Austausch und Inspiration" finden Sie Anregungen und Praxistipps.

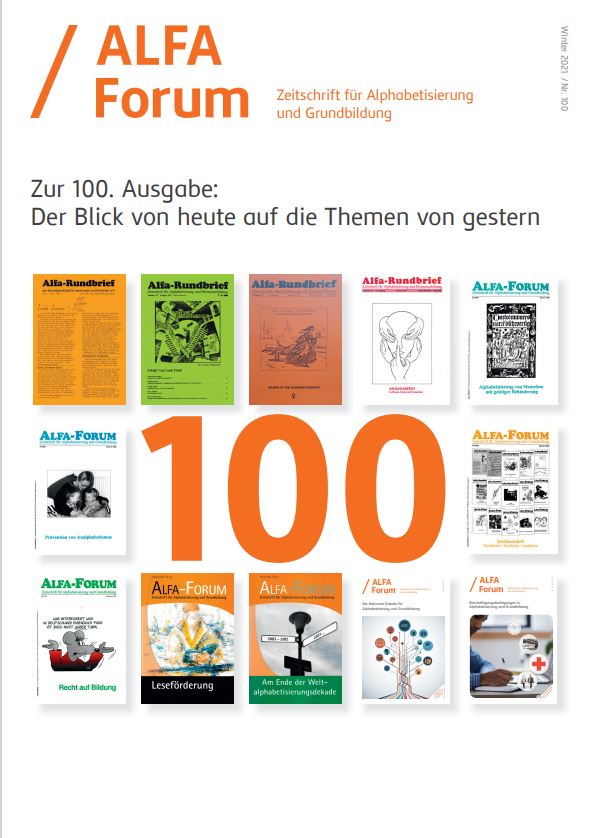

ALFA-Forum Nr. 100 (2021)

Dieses ALFA-Forum ist eine Jubiläumsausgabe, mit der wir prägende Persönlichkeiten, erfolgreiche Arbeit und Material für den Unterricht in Erinnerung rufen möchten. Auf der Suche nach möglichen Autorinnen und Autoren bin ich oft in den alten Ausgaben versunken. Sie sind spannende Einblicke in die Vereinsgeschichte und in Diskurse und Projekte. Sie halten fest, wie viele Menschen seit Jahrzehnten engagiert für die Alphabetisierung und Grundbildung arbeiten und sie in Deutschland zum Teil maßgeblich geprägt haben. Manchen Beiträgen und Meldungen merkt man die vergangenen Jahre stärker an, andere Themen sind heute genauso aktuell wie damals. Manchmal überkommt mich das Gefühl, es hat sich wenig getan. Forderungen nach besseren Beschäftigungsbedingungen tauchen zum Beispiel immer wieder auf. Dann aber lese ich im ALFA-Forum von 2005, es gebe kaum Forschung zu Alphabetisierung. Was für eine Leistung seitdem in diesem und auch anderen Bereichen erbracht wurde! Wir wollten die vergangenen 99 Ausgaben nicht nur rückblickend betrachten, sondern die Themen auch aus der Gegenwart und für die Zukunft beleuchten. Deshalb haben wir unter dem Motto „Der Blick von heute auf die Themen von gestern“ dazu aufgerufen, sich mit den Schwerpunktthemen aus 36 Jahren zu befassen. Inwiefern sich die Autorinnen und Autoren dabei auf die ursprünglichen Ausgaben beziehen wollten, blieb ihnen überlassen. So vereint diese Jubiläumsausgabe eine spannende Mischung aus Erinnerungen und aktuellen Perspektiven zu den Themen. Mehrere Autorinnen und Autoren wünschen sich, dass sich Projekte der Gegenwart stärker mit Ergebnissen der Vergangenheit Auseinandersetzen, damit nicht immer wieder von vorn angefangen wird. Als Beitrag zu diesem Ziel kündigt der geschäftsführende Vorstand Georg List auf Seite 14 für alle BVAG-Mitglieder ein online-Archiv mit allen Ausgaben des ALFA-Forums an. Die praktischen Tipps von Kursleitenden in vielen Heften können auch heute oft noch mit in den Unterricht genommen werden. Wir würden uns freuen, wenn auch in Zukunft Kursleitende ihre Erfahrungen und Ideen teilen. Gerne drucken wir dafür auch Texte von Teilnehmenden ab. Und um den Austausch noch etwas einfacher zu ermöglichen, haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet, in der sich Kursleitende austauschen, organisieren oder auch einfach zum Stammtisch verabreden können: www.facebook.de/groups/kursleitende.

ALFA-Forum Nr. 99 (2021)

2021 ist Halbzeit der AlphaDekade 2016-2026. Dieses ALFA-Forum und die darin veröffentlichten Beiträge blicken auf die vergangenen fünf Jahre und thematisieren, welche Weichen für die nächsten Jahre gestellt werden sollten. Mit so einem Fokus ist man schnell verleitet, nach Defiziten zu suchen: Der Großteil der Zielgruppe wird mit den bestehenden Angeboten nach wie vor nicht erreicht. Es mangelt an kostenfreien, zeitintensiven und flächendeckenden Kursen. Die Beschäftigungsverhältnisse der Kursleitenden werden bei den Bemühungen um Professionalisierung zu wenig mitgedacht. Konkrete Handlungsempfehlungen der GEW zur Umsetzung eines Rechts auf Grundbildung geben in diesem Zusammenhang Dr. Ansgar Klinger und Prof. Dr. Michael Wrase auf den Seiten 40 bis 43. Wir wollen den Fokus hier in erster Linie aber anders setzen: Aktuell fördert der Bund 55 Projekte, darunter weiterhin mit Arbeitsweltbezug (dazu Schwarz/ Hamann, S, 20), als Ergebnis der Dekade auch mit Lebensweltbezug (dazu Kappe/Nienkemper, S. 25). Sowohl in den Bundesprojekten und der Koordinierungsstelle als auch in den Koordinierungsstellen und Grundbildungszentren der Länder arbeiten viele engagierte Menschen daran, die Öffentlichkeit zu informieren, Grundlagen zu erforschen, Lernende zu erreichen und Kursformate und Unterrichtsmaterial zu erproben. Immer mehr werden Projekte vernetzt und aufeinander abgestimmt. Es wird Personal ausgebildet, das diese Professionalisierung nach der Dekade behält. Es werden Netzwerke angestoßen und Forschungsinteressen geweckt, die 2026 nicht enden werden. Prof. Dr. Simone C. Ehmig schreibt in ihrer lesenswerten Kombination aus Bilanz und Plädoyer, die Dekade sei „systematisch, realitätsgerecht, wirkungsorientiert“ (S. 16). In einem Interview geben Dr. Jutta Illichmann (BMBF) und Dr. Peter (KMK) einen detaillierten Einblick in Erfolge und Pläne aus Sicht von Bund und Ländern (S. 7). Letztlich bleibt es ein kleiner Ausschnitt aus dem Erreichten, den Plänen und Wünschen für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus. Allen Beiträgen lohnte an dieser Stelle eine nähere Betrachtung. Und doch möchte ich ein Thema besonders herausgreifen: In unserem Verbandsartikel schreibt Dr. Nicole Pöppel über das wichtige Engagement von Lernenden am ALFA-Mobil. Sie betont, dass der BVAG „die Bestrebung unterstützt, in der zweiten Hälfte der Dekade eine Tagung für Lernende und Lernbegleitungen zu organisieren“. Der Wunsch nach mehr Beteiligung, aber auch nach finanzieller Unterstützung für eigenverantwortliche Arbeit der Selbsthilfegruppen tritt in den Statements der Lernbotschafter und Selbsthilfegruppen (S. 4) wiederholt hervor. Außerhalb des Themenschwerpunkts lege ich Ihnen besonders die Erfahrungen zum Unterrichten im Lockdown auf den Seiten 44-49 ans Herz. Es ist schön zu lesen, mit wie viel Zuversicht und Einfallsreichtum auf die besondere Situation reagiert wird.

ALFA-Forum Nr. 98 (2020)

Man hört es immer wieder: Die Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit soll professioneller werden. „Professionalisierung – ausbilden, weiterbilden, Qualität des Unterrichts verbessern“ ist eine von fünf Maßnahmen der AlphaDekade. In den entsprechenden Veröffentlichungen liest man von vielen Kompetenzen, die Kursleitende benötigen: Sie müssten mit heterogenen Lerngruppen arbeiten und erwachsenengerecht unterrichten. Sie sähen sich mit multiplen Problemlagen der Lernenden konfrontiert und müssten Vertrauen gewinnen. Deshalb soll die Qualifi zierung der Lehrkräfte ausgebaut werden. Die Beschäftigtensituation wird im Arbeitsprogramm von 2017 dabei auch erwähnt: Sie solle sich als Folge der besseren Qualifi zierung verbessern. Die meisten Lehrkräfte arbeiten auf Honorarbasis – ohne Urlaubsansprüche, ohne Fortzahlung im Krankheitsfall, ohne Rentenansprüche. Dafür bekommen sie etwa 20 Euro für die Stunden, die sie unterrichten. Vorbereitung, Organisatorisches oder alltägliche Hilfen für die Teilnehmenden werden nicht bezahlt. Je nach Arbeitsaufwand kratzen die Kursleitenden am Mindestlohn und leben in ständiger Unsicherheit. Für einen häufi g nur wöchentlich stattfi ndenden Kurs bekommen sie keine 2.000 Euro im Jahr. Corona verschärft diese Bedingungen noch: Fällt der Unterricht aus, weil ein Lockdown verhängt wird, bekommen die Kursleitenden keinen Lohn. Haben sie einen Schnupfen, stehen sie in diesem Winter immer vor einer schwierigen Entscheidung: Gehe ich im Zweifel auf Nummer sicher und gefährde meine Teilnehmenden nicht, indem ich den Unterricht ausfallen lasse? Dann werde ich für diese Stunden nicht bezahlt. Diese Bedingungen sollen sich verbessern, wenn die Lehrkräfte sich nur genügend fortbilden?

ALFA-Forum Nr. 97 (2020)

Editorial von Julia Werner. Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe lautet „Alphabetisierung zwischen Standardisierung und Teilnehmendenorientierung“. Was bedeutet das eigentlich? Dieser Frage habe ich mich gestellt, als ich Fragen an Selbsthilfegruppen und Lernbotschafterinnen und -botschafter formuliert habe. Das Ergebnis zielt auf den Gegensatz zwischen einem Unterricht, der sich streng an einem Lehrwerk orientiert und einem Unterricht, in dem Themen und Probleme der Teilnehmenden aufgegriffen werden. In den Antworten wird klar, dass es einen Unterricht geben kann, der sowohl standardisiert nach einem Rahmen vorgeht als auch teilnehmendenorientiert konkrete Lese- und Schreibanlässe behandelt (S. 8). Aber wie sehr soll ich mich als Kursleitende an Standards orientieren? Wie oft greife ich konkrete Lese- und Schreibbedürfnisse auf? In dem möglichen Kontinuum positionieren sich die Autorinnen und Autoren in diesem ALFA-Forum unterschiedlich. BVAG-Vorstandsmitglied Marion Döbert betrachtet Standardisierung zunächst in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens und schlägt einen Bogen zur Alphabetisierung (S. 4). Mehrere Beiträge behandeln den Einsatz von Ehrenamtlichen in der Lese- und Schreibförderung (Sarrazin/Mrva, S. 12, Hubertus, S. 16 und Dietsche, S. 20). Beim Lesen wird deutlich: Teilnehmendenorientierung ist nicht nur ein Thema im Unterricht. Die Suchmaschine KANSAS, das CurVe-Curriculum Finanzielle Grundbildung oder die Fortbildungsreihe in NRW – bei allen Produkten wurden Kursleitende früh einbezogen und die Produkte nach deren Rückmeldungen an die Bedürfnisse der Praxis angepasst (Kholin et al., S. 28, Mania/Bowien-Jansen, S. 40 und Bergmann, S. 33). Und so werden die Ergebnisse Sie bei Ihrem Unterricht unterstützen können. Die lebensweltbezogenen Materialsets des CurVe-Curriculums können in teilnehmendenorientierten Unterricht ebenso Eingang finden wie die Suchmaschine KANSAS, mit der Texte zu Themen gesucht und anschließend nach sprachlichen Strukturen gefiltert werden können. Vier Seiten des CurVe-Curriculums finden Sie in der Heftmitte als herausnehmbares Material. Besonders freuen wir uns, dass mit Susanne Lachnit eine erfahrene Kursleiterin zum Thema Teilnehmendenorientierung schreibt (S. 36). Sie hat das gleichlautende Modul mitkonzipiert für die Fortbildungsreihe des AlphaNetz NRW. Die Stellungnahmen und Meinungen von Lernbotschafterinnern und -botschaftern sind für mich eine schöne und wichtige neue Rubrik. Und ich möchte jede und jeden unter unseren Leserinnen und Lesern ermuntern, für einen lebendigen Diskurs Erfahrungen und Rückmeldungen über das Forum auf den letzten Seiten oder eigene Beiträge zu teilen.

ALFA-Forum Nr. 96 (2019)

In diesem ALFA-Forum lesen Sie theoretische und praktische Annäherungen an das Thema „Politische Grundbildung“. Gregor Dutz et al. stellen Ergebnisse der LEO-Studie 2018 vor, wonach gering literalisierte Erwachsene seltener wählen. Interessiert sie Politik also tatsächlich nicht? Die Autorinnen und Autoren warnen davor, aus den Daten kausale Zusammenhänge zwischen geringer Literalität und politischer Partizipation abzuleiten. Gleichzeitig deuten die Ergebnisse an, dass gering literalisierte Erwachsene nicht mit dem Etikett der politisch Desinteressierten versehen werden sollten. Ein Problem scheint eher das fehlende Gefühl der politischen Selbstwirksamkeit zu sein. Mit all den Bestrebungen der AlphaDekade wollen wir Teilhabe für diejenigen möglich machen, die aufgrund geringer schriftsprachlicher Kompetenzen davon ausgeschlossen sind. Wenn diese Teilhabe sich nicht auf funktionierende Teilhabe am Arbeitsmarkt beschränken soll, muss politische Grundbildung ein Thema sein. An der Gesellschaft teilzuhaben, heißt mindestens zu wählen, wer Entscheidungen für einen trifft. Im besten Fall sollte man das Gefühl entwickeln, Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können. Nun darf nicht der Fehler gemacht werden, das Thema „von oben“ in den Lese- und Schreibkurs zu integrieren. Lernende auf Augenhöhe wahrzunehmen, heißt auch, Themen nach ihren Interessen auszuwählen. Politik als Thema sollte aber angeboten werden. Dafür müssen Lehrende keine Staatsbürgerkunde unterrichten. Auch die Frage „Was ist überhaupt politisch?“ oder die von Dr. Jens Korfkamp beschriebene Methode der Gedankenexperimente können ein Einstieg sein. Und durch die Ermutigung zum Mündlichen können sich Diskussionen zu anderen Themen ebenfalls positiv auf das Gefühl der (politischen) Selbstwirksamkeit auswirken. Sicherlich gibt es noch Bedarf an geeigneten Materialien. Trotzdem müssen Kursleitende das Rad nicht neu erfinden, wenn sie politische Themen behandeln wollen. Neben Hinweisen auf Seite 12-13 finden Sie im Innenteil vier Seiten aus der ideenreichen Materialsammlung „Politische Bildung in der Grundbildung“ der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Politische Grundbildung kann aber nicht nur Teil des Lese- und Schreibkurses sein, sondern auch bedeuten, Angebote der politischen Bildung inklusiver zu gestalten. Ein Beginn dafür könnte ein Austausch der entsprechenden Fachbereiche sein. Eine spannende Frage ist auch, wie es um das Gefühl der politischen Selbstwirksamkeit der Kursleitenden bestellt ist. Dieser Frage werden wir uns in einer der nächsten Ausgaben widmen.

ALFA-Forum Nr. 95 (2019)

"Inklusion" ist als Schlagwort aus der Schulpolitik und Medienberichterstattung nicht wegzudenken. In der Grundbildung für Erwachsene allerdings wird wenig darüber gesprochen. Häufig werden Kurse für Menschen mit oder ohne Behinderungen getrennt angeboten. Angebote im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung richten sich nicht an Menschen mit Behinderungen. Mit dieser Ausgabe des ALFA-Forums möchten wir Inklusion in Lese-, Schreib- und anderen Grundbildungskursen für Erwachsene zum Thema machen. Denn Alphabetisierungskurse können mit ihren kleinen Gruppen und der ohnehin starken Orientierung auf den Einzelnen ein idealer Ort für inklusiven Unterricht sein.Tipps dafür, wie man im Unterricht auf verschiedene Bedürfnisse eingeht, gibt Ihnen Anja Böttinger in der Rubrik Didaktik und Methodik – allerdings aus der Erfahrung in Integrationskursen mit Alphabetisierung. Zudem finden sie in der Heftmitte vier Seiten aus dem von ihr geschriebenen Lehrwerk Schritte Plus Alpha Neu 2 Trainingsbuch, das beim Hueber Verlag erschienen ist.Die Beiträge in unserem Themenschwerpunkt bieten unterschiedliche Sichtweisen auf Inklusion. Gisela Winkler berichtet von einem Projekt, das unter dem Motto „Kultur einfach für alle“ den Naumburger Dom für Erwachsene mit Lese- und Schreibschwäche zugänglich macht. Tim Henning hat mit 25 „Betroffenen“ darüber gesprochen, wie sie bezeichnet werden möchten – die Ergebnisse finden sie auf Seite 8. Außerdem lesen sie im Beitrag von Franziska Bonna, Marianne Hirschberg und Helge Stobrawe über ein Projekt an der Hochschule Bremen, in dem die Autorinnen und der Autor ein Fortbildungsmodul für Inklusive Bildung in der Erwachsenenbildung entwickeln.„Aus dem Verband“ lesen Sie von der Jubiläumsveranstaltung in Münster. Denn der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. feiert dieses Jahr seinen 35. Geburtstag. Dies haben wir zum Anlass genommen, den langjährigen Geschäftsführer Peter Hubertus für sein Lebenswerk zum Botschafter für Alphabetisierung auszuzeichnen. Er ist für diese Ausgabe das „Gesicht der Grundbildung“. Und nicht ohne Grund ist er wohl eines der bekanntesten Gesichter der Grundbildung. Peter Hubertus hat die Beratung am ALFA-Telefon ehrenamtlich in seinem Wohnzimmer begonnen. Bei unserer Arbeit heute können wir auf vielem aufbauen, wofür er mit seinen engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern jahrelang gekämpft hat.

ALFA-Forum Nr. 94 (2018)

Wer zum ersten Mal Lesen und Schreiben für Erwachsene unterrichtet, steht vor der Frage, welches Material er oder sie verwenden kann und will. In den vergangenen Jahren wird die Auswahl erfreulicherweise immer größer - dafür aber auch unübersichtlicher. Mit dieser Ausgabe des ALFA-Forums zum Schwerpunktthema "Unterrichtsmaterial in der Alphabetisierung" sprechen wir besonders die Kursleiterin und Kursleiter an. Inhalte sind unter anderem Praxis-Tipps zum Unterricht, eine 15-seitige Übersicht über Materialien und eine Kopiervorlage für einen Lese-Adventskalender. In der Rubrik „Aus dem Verband“ erfahren Sie mehr von der Aktion „Bildung genießen – Kunst verschenken“, mit der der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung Kursteilnehmende bei der Finanzierung ihres Kurses unterstützt.

ALFA-FORUM Nr. 93 (2018)

Was muss sich verändern, damit mehr Menschen in Grundbildungskursen lernen? Diese Frage beschäftigt Bildungsanbieter und Politik gleichermaßen. Denn nicht einmal ein Prozent der über 7 Millionen funktionalen Analphabet*innen lernt in Kursen. Die einleitende Frage haben wir im vergangenen Sommer auch unseren Mitgliedern gestellt und die zentralen Antworten Öffentlichkeitsarbeit, Kurswerbung und Kursangebot im ALFA-forum vorgestellt. Diese Ausgabe widmet sich deshalb dem Schwerpunktthema „Kursformen und -werbung: Wie gewinne ich mehr Teilnehmende?“ Die Resonanz auf das Schwerpunktthema war so groß, dass wir kaum andere Beiträge aufgenommen haben. Autor*innen aus Forschung und Praxis betrachten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Zwei zentrale Erkenntnisse begegnen Ihnen dabei immer wieder: 1. Die eine Zielgruppe der funktionalen Analphabet*innen gibt es nicht. Deshalb muss es ein differenziertes Angebot geben. 2. Um mehr Teilnehmende zu erreichen, braucht es neben guten Angeboten eine aufsuchende Bildungsarbeit. Dafür muss nicht jeder Angebotsplaner das Rad neu erfinden. Nachahmenswerte Ansätze finden Sie in den „Erfolgsrezepten aus der Praxis“, für die wir Fachbereichsleitende gefragt haben, wie sie ihr Grundbildungsangebot gestalten, finanzieren und bewerben. Bemerkenswert, wie viel Zeit und Herzblut in den vergleichsweise kleinen Bereich an Volkshochschulen fließen! In dem Artikel von Barbara Nienkemper, Lukas Eble und Anke Grotlüschen finden Sie empirisch gesicherte Anregungen für aufsuchende Bildungsarbeit: Zum Beispiel beurteilten 2,2 Millionen Erwachsene mit niedriger Lesekompetenz ihren Gesundheitszustand als schlecht. Ärzte, Kliniken und Krankenkassenseien geeignete Orte, um diese Personen zu erreichen. Praktische Anregungen für Kursformen und -werbung bieten die Beiträge von Projekten, die in verschiedenen Bereichen Angebote in die Lebenswelt der Adressat*innen bringen. Auch das Material „Buchstäblich fit“, das Mareike Daum und Ulrike Johannsen in der Rubrik „Pädagogik und Methodik“ vorstellen, könnte zu Ideen für neue Angebote anregen. Es erwartet Sie mit den Beiträgen von Jan-Peter Kalisch, Gisela Winkler und Jürgen Genuneit darüber hinaus eine gute Mischung zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Gisela Winkler reflektiert die gängige Öffentlichkeitsarbeit kritisch und kommt zu interessanten Ergebnissen: Tragen wir zu einer Tabuisierung gewissermaßen bei?

ALFA-FORUM Nr. 92 (2017)

Mit unserem Schwerpunktthema „Abbau von Barrieren oder Steigerung von Kompetenzen?“ möchten wir zum Nachdenken über diese komplexe Frage anregen. Wir freuen uns, Ihnen dazu ganz verschiedene Beiträge anbieten zu können. Unter anderem können Sie Standpunkte und Meinungen der Bundestagsparteien (S. 8) und unserer Mitglieder („Aus dem Verband“, S.56) zum Thema lesen. Der Gegensatz, den wir in unseren Fragen an Parteien und Mitglieder zwischen Kompetenzsteigerung und Barrierenabbau zeichnen, wird in den Antworten zum Teil infrage gestellt. Natürlich ist beides nebeneinander möglich, wie zum Beispiel der Beitrag von Sabine Theuser über die Berliner Senatsstrategie zeigt. Aber die verschiedenen Meinungen zeigen auch, dass es durchaus Unterschiede in der Bewertung gibt. Ich halte es für wichtig, den eigenen Standpunkt zu reflektieren. Denn je nachdem, welcher Aspekt einem wichtiger ist – auch unbewusst – hat dies Auswirkungen auf Projektförderungen, Unterrichtsinhalte, Textangebote und die Art, mit der wir als Gesellschaft Menschen begegnen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Wie immer bieten wir Ihnen auch Beiträge außerhalb des Themenschwerpunktes. In der Rubrik „Pädagogik und Methodik“ teilt der Berliner Kursleiter David Stops seine Erfahrungen zur Binnendifferenzierung mit Ihnen. Das passende Kursmaterial finden Sie in der Heftmitte. In den „Beiträgen“ positionieren sich Andreas Klepp, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), und Daniel Elferich, Bundesagentur für Arbeit (BA), in der Nationalen Dekade. Außerdem bietet Mareike Berghaus Ihnen eine kompakte Übersicht über die Förderung von Alphabetisierung und Grundbildung mit der Bildungsprämie.

ALFA-Forum Nr. 91 (2017)

Fünf Jahre ist es nun her, dass die Weltalphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen zu Ende ging. „Nach der Dekade ist vor der Dekade“ – mit diesen Worten forderte Peter Hubertus damals im ALFA-Forum eine „nationale Dekade mit klaren Zielen, konkreten Schritten, abgestimmten Zuständigkeiten und einem breiten gesellschaftlichen und parteiübergreifenden Konsens in zentralen Fragestellungen“. Nun ist unsere Forderung Realität geworden: Unter Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und mit Beteiligung der Länder arbeiten starke zivilgesellschaftliche Partner bis 2026 zusammen in einer Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung! Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. fördert seit drei Jahrzehnten die Zusammenarbeit der in der Alphabetisierung und Grundbildung tätigen Personen und Institutionen. Das ALFA-Forum leistet dazu mit seinem bewährten Mix aus wissenschaftlichen und praktischen Artikeln einen wichtigen Beitrag. In der Dekade wird das ALFA-Forum sich noch stärker auf diese Aufgabe besinnen. Es will nicht nur im Namen ein Forum sein, sondern Ihnen unter anderem mit unserer neuen gleichnamigen Rubrik die Möglichkeit zum Austausch geben. Wie Reinhild Hugenroth und Ludger Nagel in ihrem Beitrag zum Landesnetzwerk in Sachsen-Anhalt so schön formulieren, dürfen all die tollen Einzelprojekte keine „Insel-Lösungen“ bleiben. Dazu leisten die Autorinnen und Autoren, die ihre Ergebnisse und Erfahrungen im ALFA-Forum mit uns teilen, einen großartigen Beitrag! Mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen Ziele, Pläne und Akteure der Dekade näherbringen. Wir freuen uns, dass Karin Küßner und Timm Helten von der Koordinierungsstelle beim Bundesinstitut für Berufsbildung anschaulich die Organisation und Inhalte der Dekade darstellen. Mit dem Deutschen Volkshochschul-Verband, dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und uns präsentieren vier große Dekadepartner ihre Positionen. Einige wichtige Themen der nächsten zehn Jahre können zunächst nur angerissen werden – wie die Beschäftigungssituation der Kursleitenden. Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe wird uns mit Sicherheit auch in den Beiträ-gen der nächsten Ausgaben begleiten. Freuen dürfen Sie sich auch auf viele spannende Beiträge außerhalb des Schwerpunktthemas. In unserer Rubrik „Pädagogik und Methodik“ finden Sie in zwei Artikeln Anregungen für Ihren Unterricht. Erstmals sind die herausnehmbaren Unterrichtsmaterialien abgestimmt auf einen der Beiträge. In unserer offenen Rubrik „Beiträge“ lesen Sie in dieser Ausgabe gleich von mehreren nachahmenswerten Projekten – unter anderem dem Berliner Alpha-Siegel und den studentischen Schreibpaten in Frankfurt.

ALFA-FORUM Nr. 90 (2016)

In dieser Ausgabe widmen wir uns einem Kernthema der Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit: dem Schriftspracherwerb. Unser Fokus liegt dabei auf Methodiken der Vermittlung des Schriftspracherwerbs sowie auf Strategien und Praktiken des Schriftspracherwerbs aus Lernersicht – und auch Vermeidungsstrategien. Wir sind sehr froh, dass wir für diesen Schwerpunkt ein so breites Spektrum an Fachkräften gewinnen konnten, die die verschiedenen Facetten dieses Themas beleuchten. So haben wir – unter anderem – einen Beitrag von Angela Rustemeyer zu den so wichtigen DVV-Rahmencurricula ebenso wie einen Artikel von Regina Eichen, der sich mit der Methodik der Online-Lernplattform ich-will-lernen.de befasst. Nicole Engel beleuchtet in ihrem Praxisbericht zum Lernspiel SILBILLO unter anderem auch die verschiedenen Lernstrategien von Lernenden, die sich in der Praxis beobachten lassen. Michaela Greisbach beschäftigt sich mit dem so wesentlichen Aspekt (potentieller) Öffentlichkeit beim Schriftspracherwerb. In unserer Rubrik „Pädagogik & Methodik“ lesen Sie in dieser Ausgabe über das „Lautlesen“ als Diagnoseinstrument und erfahren Neues aus dem Projekt CurVe II, das sich mit finanzieller Grundbildung befasst. Neben unserem Schwerpunkt haben wir – wie üblich – aber auch Beiträge, die etwas „vom Kurs“ des thematischen Schwerpunktes des Hefts abweichen. In diesem Heft unter anderem dabei: ein sehr interessanter Beitrag von Hans-Joachim Luckow über das Rechnen als Grundkompetenz – ein leider noch oft vernachlässigter Bereich im Bereich Grundbildung sowie ein Artikel von Dr. Albrecht Iwersen zu „Analphabetismus als Thema in der Countrymusik“. Sehr interessant für alle, die gerne einmal über den kulturellen Tellerrand hinausschauen!

ALFA-FORUM NR. 89 (2016)

„Flexibilität“ ist wohl das gesellschaftspolitische Schlagwort der letzten Jahre. Im professionellen Bereich ist heute Flexibilität überall gefragt, und in der Konsequenz wird sie auch in allen persönlichen Bereichen erforderlich. Private Lernaktivitäten wie Sprachkurse, Musikunterricht, Nachhilfe für Schulkinder - all dies wird mittlerweile von der Maßgabe unbegrenzter Flexibilität regiert. An einer Stelle begonnen, wird Flexibilität auch in allen anderen Bereichen erforderlich und involviert immer mehr Individuen.Ist dieser „Flächenbrand“ in Sachen Flexibilität aber wirklich negativ? Ich persönlich etwa schätze es sehr, Sprachen unabhängig von Lehrern und anderen Kursteilnehmern lernen zu können, wann ich will. Es steigert meine Effizienz und auch meine Freude am Lernen. Unbegrenzte Forderung nach Flexibilität kann aber auch eine Last sein, wenn Flexibilitätsanforderungen in verschiedenen Bereichen eine Zeitplanung – und auch eine finanzielle Planung – verunmöglichen. Wo sind also die Grenzen dessen, was für den Menschen – und seine Bildung – zuträglich ist? Auch im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung ist der Ruf nach Flexibilität nicht ausgeblieben. Und so fragen wir im Schwerpunkt dieses Heftes: Wie sieht Flexibilität in der Grundbildungsarbeit jenseits vom Anspruch in der Wirklichkeit aus? Welche Interessen stecken dahinter, was bedeutet dies für die Effizienz der Grundbildungsarbeit? Welche Auswirkungen hat diese Forderung nach Flexibilität auf die relevanten Akteure?Michael Lüdtke und Björn Schulz setzen sich mit diesen Fragen am Beispiel des Projekts eVideo 2.0 auseinander. Sie fragen unter anderem, wer Flexibilität fordert und wer von ihr profitiert und verorten diese Forderung in einem allgemeinen Prozess der Individualisierung und Ökonomisierung. Sie heben zugleich aber auch die positiven Aspekte flexibler Arbeitsorientierter Grundbildung hervor, wenn diese statt von betrieblicher Prozessorientierung her primär vom lernenden Individuum aus gedacht wird. Rosemarie Klein, Gerhard Reutter und Ellen Schmidt setzen sich mit dem Thema Flexibilität in der Grundbildungsarbeit vorwiegend aus der Perspektive der Bildungsanbietervon Arbeitsorientierter Grundbildung auseinander. Im dritten Schwerpunktartikel geht es aus kulturphilosophischer Perspektive um die Forderung nach Flexibilität seitens der Teilnehmer: Ist Flexibilität selbst eine Grundbildungskompetenz? Inwieweit kann eine Forderung nach Flexibilität der Teilnehmer erfolgversprechend sein? Natürlich haben wir auch jenseits des Schwerpunktes wieder interessante Beiträge für Sie, unter anderem in unserer Rubrik „Pädagogik & Methodik“, wo es diesmal um die otu.lea-Diagnostik und die Alphabetisierung von Geflüchteten geht. Und natürlich finden Sie auch weitere Artikel aus dem breitgefächerten Feld der Grundbildungsarbeit – darunter ein Interview von Marion Döbert mit Renate Baumgarte von der Ernst-August Baumgarte Stiftung in Bielefeld, die das Projekt Text-Checker unterstützt hat. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Lektüre!

ALFA-FORUM NR. 88 (2015)

Schwerpunktthema: Alphabetisierung - wozu? „Alphabetisierung – wozu?“– Mit dieser etwas provokanten Frage haben wir uns dieses Mal einen Schwerpunkt gesetzt, der bewusst die traditionellen Grenzen des „Grundbildungs- und Alphabetisierungsterritoriums“ überschreiten und aus verschiedensten Blickwinkeln und disziplinären Kontexten fragen sollte, mit welchem Zweck Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit betrieben wird – oder auch: werden sollte. Für die schnelle Generierung von Fachkräften scheint Alphabetisierungsarbeit nicht tauglich; Neue Medien helfen, Lesen und Schreiben zu umgehen – ist Schreiben und Lesen also tatsächlich antiquiert? Die Beiträge des Schwerpunktes beleuchten auf vielfältige Weise unsere Grundfrage – und erweisen vor dem Hintergrund so unterschiedlicher Denker wie Paulo Freire, Ernst Cassirer, Hans Jonas oder Vilém Flusser die Notwendigkeit des Schreibens und Lesens für die kulturelle und politische Entwicklung des Menschen. Vor dem praktischen Hintergrund betrieblicher Anforderungen an Beschäftigte widmet sich Simone C. Ehmig der Schwerpunktfrage nach dem Wozu der Alphabetisierung und zeigt, dass auch die ganz praktischen Erfordernisse im Unternehmen Lese- und Schreibkompetenzen erforderlich machen. Neben diesen für das ALFA-Forum doch überwiegend einigermaßen „exotischen“ Schwerpunktbeiträgen finden Sie in diesem Heft eine weitere Neuerung. Mit „Pädagogik & Methodik“ haben wir eine neue Rubrik eingerichtet, in deren Zentrum jeweils Beiträge stehen sollen, die sich dezidiert der pädagogischen Arbeit widmen. Es geht uns dabei vor allem um Erfahrungsberichte, um Erfolgsgeschichten aus der praktischen Arbeit von Lehrenden im Bereich der Alphabetisierung. Welche Methodiken kamen bei Lernern richtig gut an? Was hat sich nicht bewährt? Was haben Sie erfolgreich ausprobiert? Von der Menge der Abstracts und Beiträge, die uns für diese Rubrik erreicht haben, sind wir selbst überrascht worden – und hoffen, dass dies ein Indikator für die Relevanz dieser Rubrik ist, die in Zukunft regelmäßig Teil des AlfA-forums sein soll. Außerhalb des Schwerpunktes lesen Sie in dieser Ausgabe den Beitrag von Aileen Heinze, die die Methode der Kollegialen Beratung als Best Practice-Modell auch für Lehrende der Grundbildung beschreibt. Konstanze Butenuth, Diana Stuckatz und Urda Thiessen berichten von der Einführung des Alpha-Kompetenz-Aufklebers im Berliner Bezirk Neukölln – auch dies ein potentielles Best Practice-Modell für andere deutsche Städte. Zu guter Letzt folgt eine Rezension des kürzlich erschienen Sammelbandes „Literalitäts- und Grundlagenforschung“, herausgegeben von Anke Grotlüschen und Diana Zimper, sicherlich ein zukünftiges Referenzwerk für die Grundbildungsarbeit. Als Titelsymbol haben wir uns für diese Ausgabe das Play-Symbol gewählt. Es steht in gewisser Weise für einen doppelten Verlust des Lesens und Schreibens: Als Piktogramm steht es anstelle des Wortes, das es bedeutet; die Technik bzw. die Medien, in denen es zum Einsatz kommt, können helfen, ohne Lesen und Schreiben auszukommen und somit zu einem (möglichen) Verlust an Lese- und Schreibkompetenz beitragen – was wir gleichwohl doch alle nicht hoffen.

ALFA-FORUM Nr. 87 (2015)

Schwerpunktthema: Grundbildung am Arbeitsplatz - Chancen und Grenzen Liebe Leserinnen und Leser,zum ersten Mal liegt die Redaktion des ALFA-FORUMs in Händen des Zentrums für interkulturelle Bildung und Arbeit (ZiB) e.V. Für das Vertrauen, das uns mit der Übertragung dieser Aufgabe entgegengebracht wird, möchte ich mich im Namen des ZiB e.V. ganz herzlich beim Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. bedanken - insbesondere natürlich bei Ellen Abraham als Vorstandsvorsitzender."Grundbildung am Arbeitsplatz - Chancen und Grenzen" lautet das Schwerpunktthema dieser Ausgabe. Als Titelbild haben wir ein Sinnbild dieses Übergangs, dieser Verknüpfung von Alphabetisierung und Wirtschaft gewählt: Die Holzpfähle sehen, aus der Ferne betrachtet, aus wie ein Meer von Bleistiften - das Auge schwankt, je nach Perspektive, je nach Kontext, nimmt das eine oder andere wahr. Verhält es sich nicht ganz ähnlich bei unserer Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit, befinden wir uns nicht auch dort perspektivisch auf einem Grat zwischen (Weiter-)Bildung und Betrieb, schwankt nicht unsere Perspektive je nach Kontext?Mit unserem Schwerpunktthema möchten wir vor allem wichtige Aspekte, Ergebnisse und Perspektiven abbilden, die im Rahmen der in wenigen Monaten zum Abschluss kommenden Förderperiode des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) diskutiert worden sind und diskutiert werden. Aufgrund der hohen Zahl an Menschen mit Grundbildungsbedarfen, die aktiv im Arbeitsleben stehen, war die Idee dieser BMBF-Förderrunde, Betroffene über Unternehmen zu erreichen. Viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, sind aktiv in der Grundbildungsarbeit tätig und nutzen in der einen oder anderen Art und Weise in den geförderten Projekten entstandene Produkte oder sind gar selbst in einem Projekt aktiv. Grund genug für uns, einmal die Frage aufzuwerfen: Was also sind die Kerneinsichten dieser vergangenen Jahre?Die Anzahl der eingegangenen Beiträge hat uns positiv überrascht - und ebenso interessant erscheint mir, dass bei der Vielfalt der Themen in unserem Schwerpunkt und bei aller konstruktiv-kritischer Auseinandersetzung mit dem Thema doch eine Erkenntnis immer wieder auftaucht: Grundbildung im Betrieb erfordert andere, neue Wege und vor allem einen individuellen Ansatz. Obgleich also - und das ist das Erfreuliche - in den vergangenen Jahren der eine oder andere kritische Punkt überwunden werden musste, ist durch die Arbeit an diesem Thema ein positives Fazit gewonnen. Die hier "versammelten" Beiträge, die Erfahrungen aus verschiedenen Branchen und mit verschiedenen Zielgruppen und Weiterbildnern thematisieren, bieten, denke ich, einen guten Einblick in die vielen Facetten der Frage nach den Möglichkeiten, aber auch - und dies nicht zuletzt aufgrund der dafür erforderlichen Personal- und Weiterbildnerkapazitäten - nach den Grenzen von Grundbildung am Arbeitsplatz.

ALFA-FORUM Nr. 86 (2014)

Schwerpunktthema: Was dazugelernt? Test - Prüfung - Lernzielkontrolle Liebe Leserinnen und Leser,die Frage „was dazu gelernt?“ – das Thema dieser Ausgabe – sollte alle interessieren:die Schülerin und den Lerner, den Lehrer und die Kursleiterin, die Schule wie die Erwachsenbildungseinrichtung und letztlich den Geldgeber. DASS etwas in einem Lernprozess gelernt werden sollte, ist wohl unumstritten. Die Frage ist eher, ob das Richtige gelernt wird – Stichwort „heimlicher Lehrplan“ – und ob genug gelernt worden ist (Kompetenzzuwachs).Aber wer ist legitimiert, über den Lernerfolg zu befinden (Lehrer und/oder Lerner)? Dazu gibt es verschiedene Auffassungen. Welche Maßstabe sind angemessen und welche Instrumente geeignet? Und schließlich: Welche Konsequenzen folgen, wenn der Daumen nach oben gestreckt oder nach unten gesenkt wird?Dialogische Förderdiagnostik, Lernzielkontrolle, Tests oder Prüfungen? Was wollen LernerInnen, KursleiterInnen und Geldgeber? Und welche Verfahren sindfür Alphabetisierung und Grundbildung geeignet? Darüber wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach diskutiert, so zum Beispiel im Jahr 1999 auf der Fachtagung „Qualifizierter alphabetisieren in Schule und Erwachsenenbildungdurch Professionalisierung und Qualitätssicherung“ in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Auf der Veranstaltung wurde u.a. ein Positionspapier zur „Qualitätssicherung in der Alphabetisierung“ erarbeitet, in dem es heißt: „Ein für die Alphabetisierungsarbeit mit deutschsprachigen Erwachsenen gültiges Curriculum bzw. Lehrwerke mit aufbauenden Lektionen – vergleichbar dem Fremdsprachenunterricht – kann es nicht geben. Anzustreben wären hier allenfalls allgemeine curriculare Rahmen-Richtlinien.“ Fünfzehn Jahr später – nach Bologna-Prozess, Deutschem Qualifikationsrahmenund dem Konzept für einen bundesweiten Alphabetisierungskurs – gibtes nun auch ein Rahmencurriculum für die Alphabetisierung und Grundbildung.Die kontrovers geführte Diskussion zur abschlussorientierten Grundbildung hatsich wieder verstärkt. Wie wird sich die Alphabetisierungsarbeit verändern?Was gewinnen und was verlieren LernerInnen und KursleiterInnen, wenn sichder Unterricht an einem Curriculum ausrichtet und wenn Prüfungen – wennauch auf freiwilliger Basis – möglich sind? Welche Alternativen zur Kompetenzfeststellung und -erweiterung bieten sich an, und wie können diese etwa über Portfolios ermittelt und dokumentiert werden?Damit befassen sich die Beiträge zum Schwerpunktthema im vorliegendenAlfa-Forum.

ALFA-FORUM Nr. 85 (2014)

Schwerpunktthema: Digitale Medien Liebe Leserinnen und Leser,bereits der „Alfa-Rundbrief“ im Jahr 1990 hatte das Schwerpunktthema „Computer in der Alphabetisierung“. 24 Jahre später gibt es Smartphones, E-Books, Whiteboards und Co. Immer mehr digitale Medien ergänzen Buch, Heft und Tafel – und manchmal ersetzen sie auch die alten Medien. „Digital“ ist auf dem Vormarsch: Die Google-Suche nach „digital“ liefert 916 Millionen Einträge, die nach „analog“ nur 57 Millionen! Dass „digital“ laut Duden in medizinischer Bedeutung „mit dem Finger“ bedeutet, hat aber sicherlich nichts mit dem „Wischen“ bei Smartphones oder Tablets zu tun…Diese Ausgabe des ALFA-FORUM widmet sich der Frage, welche Rolle digitale Medien in der Alphabetisierungsarbeit spielen oder spielen könnten, und auf welche spezifische Weise sie das Lernen unterstützen.Jan-Peter KALISCH hat den ALFA-HELDEN Tobias befragt, wie er trotz seiner Lese- und Schreibprobleme mit PC und Smartphone umgeht und wozu er WhatsApp und Facebook benutzt. Ein Leben ohne Internet – so sein Fazit – kann er sich jedenfalls nicht mehr vorstellen. Achim SCHOLZ hat mehrere Äußerungen von LernerInnen aus Lese- und Schreibkursen zusammengestellt, in denen sie sich zu den Chancen und Hürden der digitalen Medien äußern. Doreen NESTLER und Diana FEICK plädieren dafür, die Medienkompetenz von Lernenden in DaZ-Alphabetisierungskursen für den Sprach- und Schriftspracherwerb zu nutzen und diese weiter auszubauen. Da das digitale Lernen nicht an feste Orte oder Zeiten gebunden ist, bestehe die Chance, das Lernen und die Anwendung des Gelernten in den Alltag zu integrieren. Das neue Lernportal www.ich-will-deutsch-lernen.de richtet sich an MigrantInnen und will den Zweitsprach- und Schriftspracherwerb miteinander verbinden, aber auch voneinander entkoppeln. Regina EICHEN und Celia SOKOLOWSKY stellen das neue Angebot vor. Um Kursleitende beim Einsatz des bewährten Lernportals www.ich-will-lernen.de zu unterstützen, wurden eine Evaluation durchgeführt und verschiedene Blended-Learning-Konzepte an Modellstandorten entwickelt und erprobt. Einige dieser Konzepte präsentiert Torben SCHÖN. Björn SCHULZ und Michael LÜDTKE berichten über das Projekt eVideo, in dem ein Simulationslernprogramm entwickelt wird, das sich an Beschäftigte in der Speditions-, Logistik- und Transportwirtschaft richtet, die unzureichende Grundbildungskompetenzen aufweisen. In einem weiteren Beitrag wird aus dem Projekt „Arbeitsplatzbezogene Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in der Region Köln“ berichtet, das verschiedene EDV-gestützte Grundbildungsangebote für die Pflegebranche entwickelt. Nadine ENGEL stellt „Beluga“ vor, eine Lernsoftware mit vier Lernspielen, die auf einem allgemeinen Wortschatz und Wortschätzen zu den Themen „Maler“ und „Pflege“ auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen basieren. Auch im Projekt „Alpha Plus Job“ wird Lernsoftware eingesetzt. Der „AlphaTrainer“ soll „Sprachverarbeitungs- und Wahrnehmungsprozesse beim Sprachtraining durch lateralisiertes Synchronsprechen“ fördern, der „AudioTrainer“ spricht die Wahrnehmungsfunktionen im visuellen, auditiven und motorischen Bereich“ an, während „Orthofix“ die „Methode des Visuellen Buchstabierens“ nutzt.Und dann können Sie auch selbst Ihre Lese- und Schreibkompetenzen messen: mit der Leo.-App. Caroline EURINGER stellt Sie Ihnen vor.Beim Lesen dieser und anderer Beiträge – ganz analog – wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse.